ジェイフィール2025.03.18

会社DATA

本社所在地 :〒141-8260 東京都品川区東五反田二丁目18番1号

創業・設立 :1934年(昭和9年)4月11日

代 表 者 :甲斐 政浩

従業員数 :1,498名(2024年3月31日現在)

事業内容 :ぶりき、薄板及び各種表面処理鋼板並びに各種機能材料等の製造・販売

U R L :https://www.tkworks.jp/

インタビューイー

東洋鋼鈑株式会社 / 総務部 人事グループ

国家資格キャリアコンサルタント 有松 裕治 氏(写真左)

人事部 人材育成グループリーダー 兼重 伸一氏 (写真右)

有松様は東京本社。兼重様は下松事業所に勤務。

リフレクションラウンドテーブル®を起点とした組織開発を事務局として推進しているお二人

*リフレクションラウンドテーブル®(RRT)とは:カナダの経営学者ミンツバーグが提唱する、ミドルマネージャー向け組織開発プログラム。

全体概要

1934年、国内で民間初のぶりきメーカーとして山口県の下松市に創業し、現在も社員全体の約8割(1,200人)は下松事業所(工場)に勤務する一社一工場という組織が特徴の東洋鋼鈑株式会社。2024年4月に創業90周年を迎えた同社は創業以来受け継いできた知見や技術を原動力に、世界をリードする事業を展開してきた企業です。

2017年、取締役専務執行役員・下松事業所管掌兼下松事業所長の荒瀬氏(当時:執行役員下松事業所長)が、東京渋谷のオフィスに直接ご相談にいらしてくださったことからジェイフィールとのお付き合いは始まりました。

同じ山口県で交流のある企業の方からジェイフィールの研修プログラムであるリフレクションラウンドテーブル®(以下:RRT)についての体験談や組織の変化の軌跡のお話を伺って自社でも導入を検討したいという熱い思いを持たれてのご来社でした。

2017年当時の下松事業所(工場)の状況は、コミュニケーションや雰囲気は決して悪いレベルではないけれども、新たな価値を未来に創り出していくには、何かもう一歩お互いに踏み込めていない、組織内の深いレベルでのコミュニケーションが出来ていないという課題を感じられていたようです。

今後、未来に向けて大きく飛躍していくためには新たな事業開発、イノベーションが必要です。そのためには組織の縦・横の壁を越えて率直に対話する場を設け、新たな挑戦が生まれやすい組織文化をつくる必要があると荒瀬氏は強く感じていらっしゃいました。

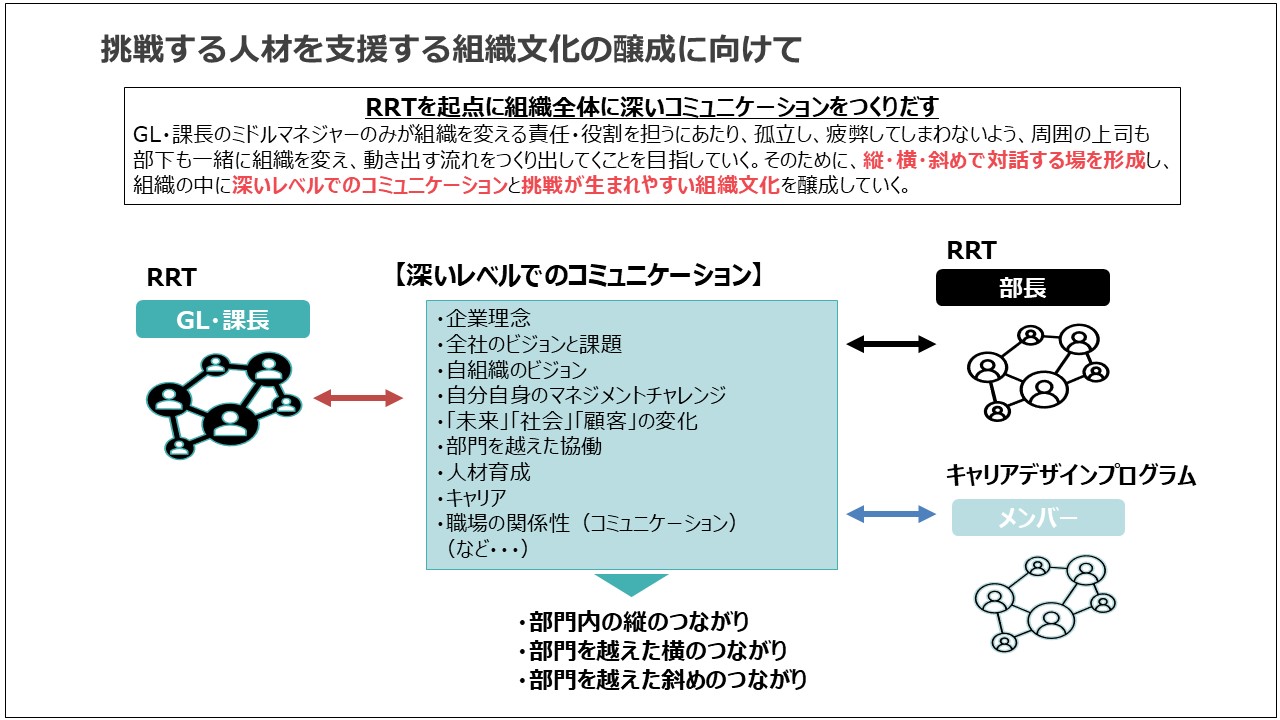

東洋鋼鈑株式会社では、その後、2019年の下松事業所のミドルマネジャーであるグループリーダー(※以下GL)・課長に本格的にRRT導入を開始しました。そして、2024年までの5年間で本社GL、さらにはGL・課長の上層である部長層にまで対象を拡大して導入してきています。また、現在はRRTのみならず、上下層での深いレベルでのコミュニケーションを広げるために一般層へのキャリアデザイン研修にまでプログラムの幅を広げています。

RRTを受講したGL・課長とキャリアデザイン研修を受講した一般社員の中には、深いコミュニケーションを起点に新たな挑戦が生まれてきています。

東洋鋼鈑株式会社が現在の中長期経営計画の柱の一つである「挑戦する人材を支援する組織文化の醸成」を目指し、現在も取り組み続けているミドルマネジャーを起点とした組織開発についてお伝えしていきます。

「 2017年当時、従来からの3年単位の中期経営計画に加え、この先の10年を見据えた中長期の視点に立った経営計画が策定されようとしていた時期と記憶しています。当社の上層部には、その10年後のありたい姿を実現するには、今のままの組織では到底近づけないという危機感があったのだと思います。」と、人事部人材育成グループリーダーの兼重さんは当時、会社が抱えていた課題感を振り返ります。

東洋鋼鈑株式会社は創業以来、鉄とともに歩み続けてきましたが、今日ではそこで培った、材料、圧延、表面処理といったコア技術をもとに、さまざまな製品を展開しています。私たちの日常に欠かせない缶製品やスマートフォンそしてデジタル社会を支えるハードディスクドライブなど様々な分野の製品に使われる高機能な素材から、健康寿命の延伸に貢献するDNAチップ遺伝子解析システムまで多岐にわたります。

東洋鋼鈑では、既存の技術や製品の事業は安定していましたが、変化の激しい時代の中で、これからの企業の存続、発展に大きく貢献するようなイノベーションの創出が課題だったようです。

「研修プログラムの導入を検討する2018年当時、前社長が『イノベーションを生むには深いレベルのコミュニケーションが必要』だとよく口にしていました。下松事業所の社員も、本社の社員も業務に関する日常のコミュニケーションはあったのですが、なぜそう思うのか、自分達は今後どうあるべきか等、価値観やありたい姿を語るような深いレベルのコミュニケーションは取れていなかったと思います」と、技術者として入社し、技術者採用や人材育成に長く携わってきた総務部人事グループの有松さんは言います。

「イノベーション」と、人と人との「深いレベルのコミュニケーション」の重要性は、先日ジェイフィールのセミナーでもゲスト登壇してくださった一橋大学名誉教授の伊丹敬之先生も説いていました。

「企業と言うのは人が集まって、皆で共同作業をし、同じ目的に向かって事業を拡大しようとしている集団である。実際に顔を突き合わせて活発な議論が行われ、物事、事業の方向性を決めていく。そうした人と人とのコミュニケーションの中で情報や知識の交換がされ、大きなエネルギーを生み、やがてイノベーションが生まれる」というものです。

当時の東洋鋼鈑の経営陣は大きなエネルギーを生むような社員同士の深いレベルのコミュニケーション、つまり「対話」が出来ていないことに危機感を抱いていたようです。

「2019年に下松事業所のGL・課長から始まり、2021年には本社GL、その後も毎年本社部長から一般層に至るまで幅広い層にRRTやキャリアデザイン研修などを実施してきました。

ジェイフィールの研修が当社にマッチしているな、と感じるのは「経験が人の成長には最も重要」という「ロミンガーの法則」が重なったことです。自身が経験したことを振り返り(内省)、それを人と共有し客観視すること(対話)、また自分の経験に活かすという実践的な経験学習が自社のマネジャーの成長にも有効だと思いました。そして、GL・課長同士、同じような悩みを抱えたコミュニティが出来、研修の場以外でも悩みを共有しあったり、部門を超えたコミュニケーションが取れるようになったことは、今までの当社にはなかったと思います」。(有松さん)

RRTは「内省」と「対話」を繰り返し、自分達の経験から学び合い、共に成⻑する場です。現在は人事としてRRTを推進する立場で2021年に自身も受講した経験者でもある兼重さんはご自身のマネジメント手法、部下との関わり方の変化について次のように語っています。

「よく、同僚や周りの方からもRRT受講後は『変わったよね』と言われます。自分自身ではそこまで大きな変化は感じていないのですが、発するオーラのようなものが変わったのかもしれませんね。(笑)

ただ、RRTの中で「内省」と「対話」を繰り返すうちに、『この仕事のやり方はこれで良いのだろうか』『組織の在り方はこれで良いのだろうか』と、単に目の前のタスクをこなすだけではなく、物事の本質を考えるようになりました。そして、今までよりも一段高い視座で組織運営を考えた時に、自分一人の力ではどうにもなりませんから、人を頼るようになりました。そうして、人を頼り、信頼していくようになると、今まで部下が言っていた言葉自体も『この人はこんな意味で言っていたのか』や『実はこんな事で悩んでいたのか』など、相手が自分を頼ってきた、相談してきた本質に気づけることが増えてきました。つまり、深いレベルでコミュニケーションが出来るようになってきたと少しは言えるのかもしれません。逆に、今までいかに表面的で一方通行だったのかと思い知らされましたし、正直に言えば今でも相手の真意をすぐに理解してあげられず、後悔するような状況に直面することもあります」。(兼重さん)

また、そんな兼重さんの様子を間近で見てきた有松さんも兼重さんの変化を敏感に感じていたようです。

「兼重さんは以前はクレバーに淡々と仕事をこなす印象でしたが、RRT受講後はそこに『熱量』が加わったように思います。

同様に社内にはすでに何十人もの方が研修を受講されています。一人ひとりに起こった変化が、周囲の変化を生み出し、会社全体で深いレベルのコミュニケーションが出来るようになることが目標ですね」。(有松さん)

実際にミドルマネジャー層向けのRRTだけではなく、一般社員向けにキャリアデザイン研修を実施した結果、1on1で深いコミュニケーションをしたことで新しい挑戦が生まれています。

「2022年に企業理念の見直しがあり、企業理念の浸透が課題となった時期がありました。その際、キャリアの目的と企業理念を重ねるキャリアデザイン研修を実施し、研修期間中に一般社員とRRTを受講した上司との1on1をやってみました。

研修に参加した女性に起きた事例なのですが、彼女はキャリアデザイン研修で自身のキャリアの目的を『未知を追求し、やりがいを見つけて生き生きと過ごす』と見出し、仕事に関する目標として『担当領域をひろげ、新しいことに挑戦し経験を積む』を設定しました。このことをRRTを受講した上司との1on1で相談したところ、彼女らしさの発揮が出来る仕事はないかと行動をしてくれました。直接、顧客に相談をして彼女が提案を出来る場を設定して、彼女がやりたいことを実現する支援をしてくれたのです。

実際に、彼女の提案は非常に顧客から好評で、更に新たな顧客を紹介していただけるまでになったようです。日々の業務の中でタスクに関する情報交換は出来ていても、こうやって感情や価値観の交換をすることはありませんでした。今までの1on1よりももっと深いレベルのコミュニケーションをしたことで、本人にとっても会社にとってもWin×Winの結果となったようです。」(有松さん)

さらに、こうした縦のラインの1on1だけではなく、RRT実施期間の中で他部署の部長とGL・課長との斜めの1on1では、社内のコミュニケーションが活性化し、今までの東洋鋼鈑では考えられないような光景が広がったとも言います。

「2021年に本社のGL層、2022年に本社の部長層にRRT研修を実施しました。この時期になると社内でも他愛のない雑談の中にRRTやマネハプと言った言葉が出てくるほど、共通言語が出来上がり、社内の風通し、コミュニケーションは各段に良くなったと感じていたのですが、ジェイフィールさんからの提案で思い切った施策として、他部署の部長とGLの1on1を実施してみました。

最初は半信半疑というか・・・皆、忙しいですし、直接評価に関係ない部長との面談なんて時間の無駄であると批判が出るのではないかと思ったのですが、

東洋鋼鈑の社員は、なんだかんだ言っても協力体制を惜しまず実行してくれるタイプの集まりです。面白がってやってみてくれました。

評判は上々で、『今までメールや業務連絡だけの関係であったが、他部署の人の人となりまで分かって面白い』ですとか、『他部署の仕事について話を聞くことで、逆に今の自分の仕事が会社のどのような役割を担っているのか客観的に考えてみる良い機会になった』など、前向きな意見を聞くことができました。そして、事務局からのお願いでスタートした1on1ではありますが、社内コミュニケーションのために会社の会議室が埋まる様子は東洋鋼鈑ではとても新鮮な光景に見えました」。(兼重さん)

本音のコミュニケーション、深いレベルでのコミュニケーションの本質は、相手に興味を持ち、相手をリスペクトし、相手を知りたいと思う気持ちが大前提にあって成り立つもの。表層的な会話では出来なかったことが、RRTやキャリアデザイン研修を通じて深いレベルのコミュニケーションとは何かを理解し合えた結果なのかもしれません。

最後に今後、今、社内に起こりつつある変化をどのように発展させていきたいか。これから東洋鋼鈑が未来に向けて大きく飛躍していくための挑戦について有松さんと兼重さんにお伺いしました。

有松さん

「当初はGL・課長を中心としたRRTでしたが、部長層にも受講してもらったり、一般社員にはキャリアデザイン研修を受講してもらったり、プログラムの内容も研修を受講する階層も多岐にわたってきました。

『挑戦する人材を支援する組織文化の醸成』が現在の中長期経営計画の大事な柱でもありますので、今、各階層に受講してもらっている研修も単なる研修ではなく、経営課題の解決につながるようなものにしていきたいと思っています。人と組織に関わる経営課題の解決に我々人事部門は関わっていかないといけませんし、積極的に関わりたいとも思っています。と、言うのも、我々はメーカーですので、ものづくり、技術的な競争優位性ももちろん大切ですが、研究開発や製品開発は、この競争激化の世界の中で、すぐに競合にキャッチアップされてしまうリスクがあります。

ところが、人と組織の関係性は目に見えないものですし、我々がうまくいっているからといって、すぐに他社がコピペして機能するとは限りません。だからこそ、東洋鋼鈑らしい組織文化づくりこそが競争優位の源泉になるのではないかと思っています」。

兼重さん

「人と組織のつながりについては、有松さんのおっしゃる通りだと思います。コロナ禍などもあり、時代の変化の中で会社と従業員の距離感というのは変化していると思いますが、両者の『ベクトルを合わせる』ことはどんな時代においても変わらず重要なことであると捉えています。それこそが会社としては事業を発展させる上で、従業員としては働く喜びや幸せを感じる上で不可欠ではないでしょうか。一般社員向けにキャリアの目的と企業理念を重ねるキャリアデザイン研修を実施している理由の一つがそこにあり、会社への理解が不足していたり、会社との距離感が掴みにくいであろう若手社員にも東洋鋼鈑としっかり向き合ってもらいたいと考えています。実際に、会社の未来を担っていく世代の若手が多忙な業務や悩みを抱えながらも、研修を通じて自身のありたい姿を描いていく様子を目の当たりにすると、とても心強く感じます。今後も社員に『東洋鋼鈑で働けて楽しい、幸せ』と思ってもらえるよう、人事部門としてバックアップしていきたいです」。

担当コンサルタント、阿由葉、小森谷より

RRTを導入する時点で、東洋鋼鈑には既にミドルマネジャーを中心に「真面目で誠実」という企業文化のようなものが確かに存在していると感じました。実際に、ミドルマネジャーの皆さんは、RRTを「真面目で誠実」に受講していただきました。結果、RRTの場においては、大きな意識の変化が生まれました。しかし、どの企業でもありがちなことですが、現場に戻るとその変化を、実践に活かせない状況も散見されました。

一体何が壁になっているのか、私たちは、ミドルマネジャーの変革に限定することから組織開発への展開にまで舵を切ることにしました。そのきっかけは、RRTを導入して3年、有松さん、兼重さんと共に導き出したある仮説からでした。「真面目で誠実であるがゆえに、誰にも頼ることなく全ての責任や期待を一人で背負ってしまい、身動きがとれなくなる、負のスパイラルにはまっているのではないか。」

そこで、元々育まれてきた「真面目で誠実」な気質を活かしつつ、まずはマネジャー同士が深いレベルのコミュニケーションで繋がり、それを基点に直属部長、他部署の部長、部下へと広げる組織開発へと展開しました。結果、マネジャーが一人で孤立することなく、助け合い、協力し合う雰囲気が広がっていきました。そして、今回の組織開発の真中心のテーマとして「『真面目で誠実』な企業文化を土台に、『挑戦』というピースを加え、活気に満ちた東洋鋼鈑へと進化していく」が徐々に明らかになってきました。

東洋鋼鈑株式会社の「挑戦する人材を支援する組織文化の醸成」に向けた軌跡

■2019年度

下松事業所GL・課長RRT

■2021年度

本社GLRRT

■2022年度

本社部長RRT

一般層キャリアデザイン研修

■2023年度

下松事業所GL・課長RRT

本社、下松事業所GL・課長合同RRT

一般層キャリアデザイン研修

■2024年度

下松事業所GL・課長RRT

下松事業所部長RRT

本社、下松事業所部長合同RRT

一般層キャリアデザイン研修

上記に加えて、プログラム実施期間中は下記のような自主活動も実践されていました。

- GL・課長によるチームメンバー向け1on1

- GL・課長同士の定期的な対話

- GL・課長と部長による部署を超えた斜めの1on1

- 一般層同士の定期的な対話

ミドルマネジャーだけではなく、部長層や一般層にまでプログラムを広げていくこと、自主活動を推進することについては事務局として相当なご苦労があったかと思います。しかしながら、常に有松さん、兼重さんは真面目に誠実に組織文化の醸成に向き合ってくださっています。

その結果、これまでの活動を通じてミドルマネジャーを中心に受講した皆さんには3つの視点が開いてきていると感じています。

- 自分自身を深いレベルで見つめる視点

- 他者の立場になって感じる視点

- 組織を俯瞰して考える視点

この変化を支えているのが日常業務で同じ苦しみや悩みを持つ仲間同士の「コミュニティ」の存在です。5年間を通じてミドルマネジャーを中心に部門を超えた仲間との対話、部門を超えた上下の対話の機会を数多くつくり出しました。結果、どんな理論やロジックよりも、仲間同士の対話を通じた内省のほうが、最も刺激的で影響力があるコンテンツであるいうことがプログラムを体験した方々のコメントから感じることが出来ました。

RRTの創設者であるカナダ・マギル大学のヘンリー・ミンツバーグ教授は次のように述べています。

「健全な企業とは『人的資源(human resources)の集合体』ではなく『人間という存在(human being)のコミュニティ』である」

東洋鋼鈑の組織開発は、まさに人を資源の一部として利用するのではなく、一人ひとりの個性豊かな存在が集い合うコミュニティへと、進化、深化していっているように見えます。これまで東洋鋼鈑は、長い歴史の中で培われ、伝承されてきた独自技術から、新しい事業領域をつくり上げてきました。その東洋鋼鈑だからこそ、沢山の挑戦が生まれる組織文化を醸成し続けていけることと思います。

東洋鋼鈑がこれから未来に向けて大きく飛躍するための挑戦はこれからも続いていきます。